11 septembre 2025

Temps de lecture : 4 min

Il est plus que temps de réinventer le journal télé !

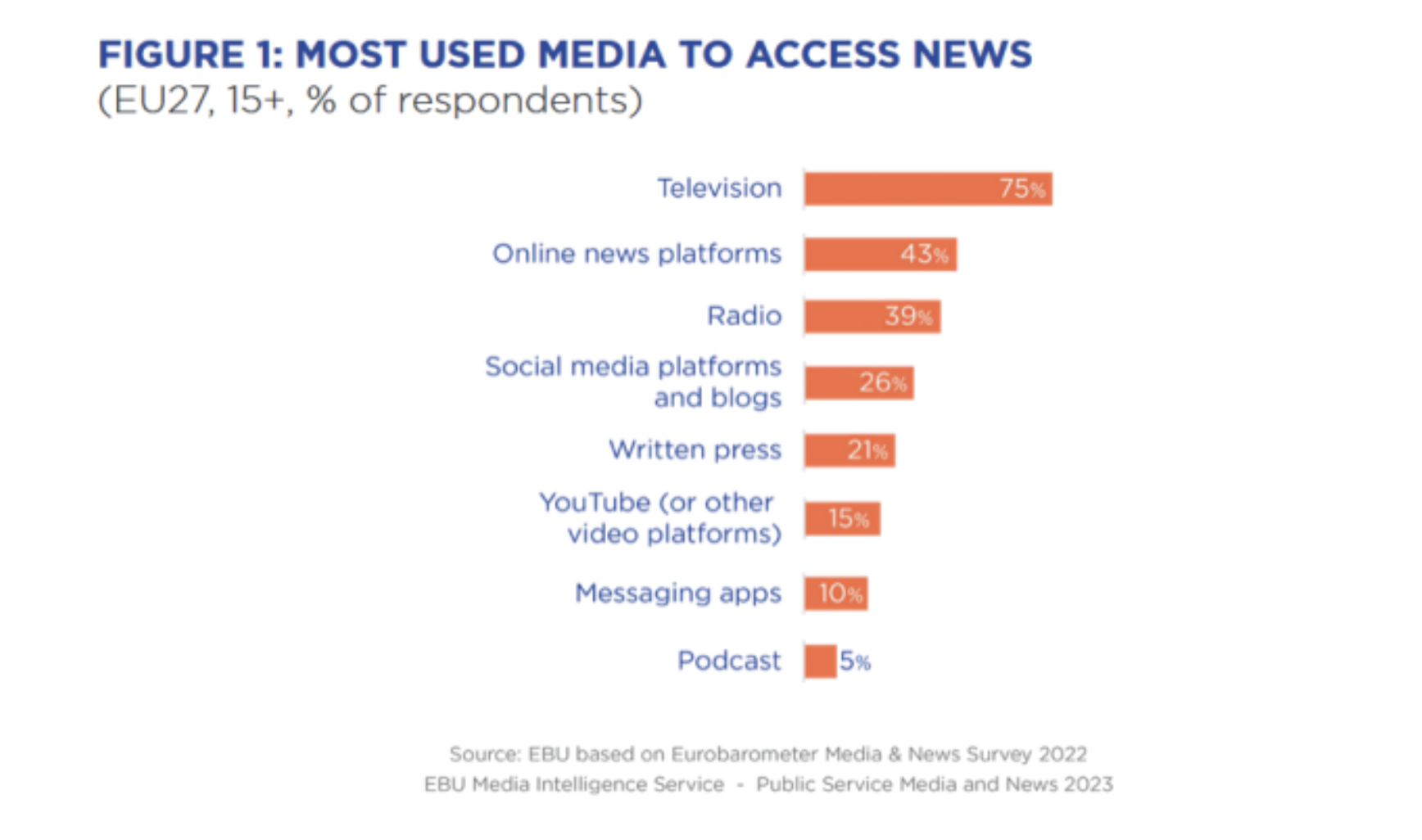

71 % des Français consultent la télévision chaque jour pour s’informer. Internet arrive derrière (52 %), puis la presse (49 %) et la radio (39 %). La télé reste centrale pour s’informer, notamment sur les grands événements ou les crises.

Certes, c’est une moyenne nationale qui montre surtout que notre pays vieillit. Chez les 15-34 ans, l’usage télévisuel décline très nettement, même si elle reste consultée lors des grands événements (sportifs notamment.). Et on regarde encore le JT en famille quand on est ado ou pré-ado.

Mais la télévision reste le principal vecteur d’information partout en Europe, avec une moyenne des 27 s’établit à 75% !

Cet usage toujours fort explique la bataille pour l’obtention des fréquences de la TNT, dont Ouest-France, l’un des récents promus, se félicite. Ce, malgré l’énormité des investissements que cela représente (entre 50 et 60 millions d’euros par an).

Même si pour François-Xavier Lefranc, président du directoire de Ouest France, la TNT semble n’être qu’une étape, pour mieux préparer son groupe à la production de contenus vidéos via le streaming.

“La TNT a un avenir incertain, nous ne savons pas ce qu’elle sera dans dix ans. En revanche, le streaming et les grandes plateformes de partage représentent un secteur d’avenir.”

Cette vision est partagée par les grands groupes de télé, comme M6, TF1 ou France TV qui ont développé leur plateforme propriétaire. Et les accords de distribution récents de TF1 avec Netflix et France TV avec Amazon confirment cette stratégie qui semble incontournable. Pas le choix que d’entrer avec le loup dans la bergerie, si on veut toucher les jeunes générations.

La “télé de papa” se modernise donc afin de s’adapter aux usages numériques, aux nouveaux canaux de diffusion, à la fragmentation des pratiques.

Pourtant, un village d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’évolution des usages : le Journal télévisé.

Le déroulement des journaux télévisés n’a que peu changé depuis les années 50. On y trouve toujours un panachage de sujets traités de manière très superficielle, des reportages d’illustration où l’on interroge le citoyen lambda : c’est le fameux “micro-trottoir” à vocation “miroir”.

- On y interroge des politiques sans trop les bousculer, ça ne se fait pas en France. La tradition révérencieuse de l’audiovisuel vis-à-vis des politiques – longtemps sous tutelle publique – est tenace.

- On déroule des sujets “magazine” très story-tellés où l’émotion est exacerbée. On y évoque une France des terroirs idéalisée, ou des territoires (comme les “banlieues” ou “les cités”) sont exagérément noircis en conférence de rédaction.

- On y pratique un journalisme descendant, où le présentateur, autrefois discret, se met au centre, parle beaucoup, à l’image de Laurent Delahousse ou de Léa Salamé.

D’ailleurs cette hyper-peopolisation du JT a franchi un nouveau cap avec la mise en scène de l’arrivée de Léa Salamé au 20h de France 2.

Et sa mise en avant appuyée lors de son premier journal :

“Je suis très heureuse d’écrire cette nouvelle page avec vous et avec la formidable rédaction de France Télévisions pour vous informer, décrypter l’actualité partout en France et essayer, ensemble, de comprendre le monde tel qu’il va”.

Eric Scherer, créateur et animateur du blog Meta-Media ajoute dans sa nouvelle newsletter :

“Que dire de cette impression d’entre-soi et de déconnexion croissante, illustrée par la sur-abondance de chiffres et de statistiques dans les commentaires et les images sans contextualisation qui renforce le sentiment d’un JT parlant comme un gouvernement ?”

Que dire aussi de la scansion ou déclamation tellement peu naturelle propres aux sujets commentés et désormais moqués sur Internet ?”

Il y a eu des progrès aussi, c’est vrai

- On fait intervenir de plus en plus des journalistes spécialisés (économie, politique, science) au sein des JT, ce qui apporte un regain d’expertise

- Certaines interviews politiques sont plus musclées (Anne-Sophie Lapix ou Léa Salamé ont cette pugnacité assez rare)

- Il y a aussi de remarquables reportages de terrain (comme en Ukraine ou à Gaza) où le journaliste mouille la chemise et prend de vrais risques

- Certaines innovations en réalité augmentée ont ajouté un « effet waouh » au traitement de certains sujets (comme cet accueil impressionnant d’un mammouth en 3D sur le plateau de TF1)

Reste que le nombre de sujets dans le temps imparti condamne toute tentative d’explication sérieuse. La complexité nécessite un minimum de temps et les formats, trop contraints, interdisent d’aller assez loin dans la pédagogie et la nuance. C’est ce que dénonçait notamment Pierre Bourdieu en son temps (avec un rejet lui-même excessif du principe de l’entretien qui interrompait sa parole universitaire « sacrée »).

Arrêter le saupoudrage de news et creuser certains sujets

Il faudrait faire moins, mais mieux, à l’image du 28 minutes d’Arte qui choisit des sujets et tâche de les traiter plus en profondeur. C’est aussi l’option retenue par la télévision publique estonienne, l’ERR analysée par Meta-Media. Celle-ci qui creuse également les sujets, le flux d’actus d’actualités hiérarchisé étant réservé au web.

D’ailleurs, la télévision estonienne a réussi un vrai “reverse publishing” entre le web et l’antenne. Les informations sont d’abord diffusées en direct sur le site web et à la radio. Le JT exploite a posteriori ce qui se passe au fil de l’eau sur les supports numériques (débats, réactions, polémiques, etc…)

Le JT du soir de l’ERR choisit sur deux ou trois sujets phares. Les formats sont plus longs, plus explicatifs et pédagogiques. La priorité est d’apporter des clés de compréhension à la population estonienne, et de créer “une expérience commune” qui fera parler le lendemain.

Il est à noter que la télévision estonienne ne joue pas la carte de l’hyper-distribution sur les réseaux sociaux, contrairement à la plupart des médias dans le monde. Ces derniers cherchant ainsi à atteindre et convertir un public plus jeune.

Anvar Samost, le directeur de l’information de l’ERR précise que moins de 10% de leur trafic numérique vient des plateformes et explique : “En Estonie, le trafic de notre site web n’est que 10% inférieur à celui de Facebook, nous ne voyons donc pas pourquoi nous donnerions accès à nos contenus”.

Les JT doivent renoncer au saupoudrage superficiel de l’info. Ce n’est pas attractif pour les jeunes publics et pas compétitif par rapport à l’offre en ligne qui a toujours un temps d’avance. L’enjeu est important : aider les citoyens au quotidien, renforcer la cohésion sociale, éclairer au mieux leur vote. Et défendre en définitive notre démocratie, contre les simplificateurs, manipulateurs et populistes de tous bords.

En résumé

- La télé reste centrale : 71 % des Français la consultent chaque jour pour s’informer. Elle garde son rôle clé lors des grands événements.

- Un usage générationnel : les jeunes regardent moins la télé, sauf pour les moments collectifs (sport, crises). Le JT reste encore un rituel familial.

- Une bataille stratégique : la TNT attire les grands groupes malgré son coût élevé. Elle sert de tremplin vers le streaming et les plateformes.

- Un JT en décalage : formats hérités des années 50, sujets saupoudrés, micro-trottoirs, ton descendant et personnalisation excessive des présentateurs.

- Des progrès notables : plus d’experts invités, interviews politiques plus pugnaces, reportages de terrain forts, innovations technologiques (réalité augmentée).

- Des alternatives inspirantes : Arte avec 28 minutes ou l’ERR en Estonie privilégient la profondeur. Ils offrent des JT explicatifs qui nourrissent la compréhension et la cohésion.

Topics

TOUS LES MATINS, RECEVEZ UNE DOSE D'ADTECH, D'EVENEMENTS, D'INNOVATIONS, MEDIA, MARKETING...

Je découvre les newsletters Minted !