7 novembre 2025

Temps de lecture : 4 min

Fraude publicitaire : annonceurs, pourquoi vous payez en réalité 7 fois le prix affiché des campagnes

La fraude publicitaire numérique demeure l’une des problématiques les plus persistantes et coûteuses de l’écosystème AdTech. Malgré des années de débats et l’émergence de solutions de vérification, le secteur peine à faire appliquer les standards.

Une situation qui permet à certains acteurs de maintenir une opacité et de servir leurs propres intérêts économiques afin de continuer à capter des milliards de dollars auprès des annonceurs.

Le défi est à la hauteur du gaspillage : colossal. Les chiffres actuels soulignent l’urgence: « En 2024, la fraude publicitaire représentait 140 milliards de dollars, c’est autant d’argent jeté à la poubelle. C’est énorme », constate Baptiste Pechery, Head of Media Trading de Gamned (groupe Biggie). La projection n’est pas plus optimiste, puisque la fraude publicitaire mondiale pourrait atteindre 200 milliards de dollars d’ici 2027 ou 2028.

Associations et entreprises de vérification diffusent de faux chiffres

Il existe bien des standards internationaux autour de la fraude publicitaire, établis par le MRC (Media Rating Council). L’organisme de validation des standards identifie deux types de trafic frauduleux. Le GIVT (General Invalid Traffic) et le SIBT (Sophisticated Invalid Traffic).

Mais il y a un problème : ils ne sont pas appliqués. C’est le constat que fait Augustine Fou, un chercheur et consultant en publicité numérique, spécialisé dans la détection et l’audit de la fraude publicitaire.

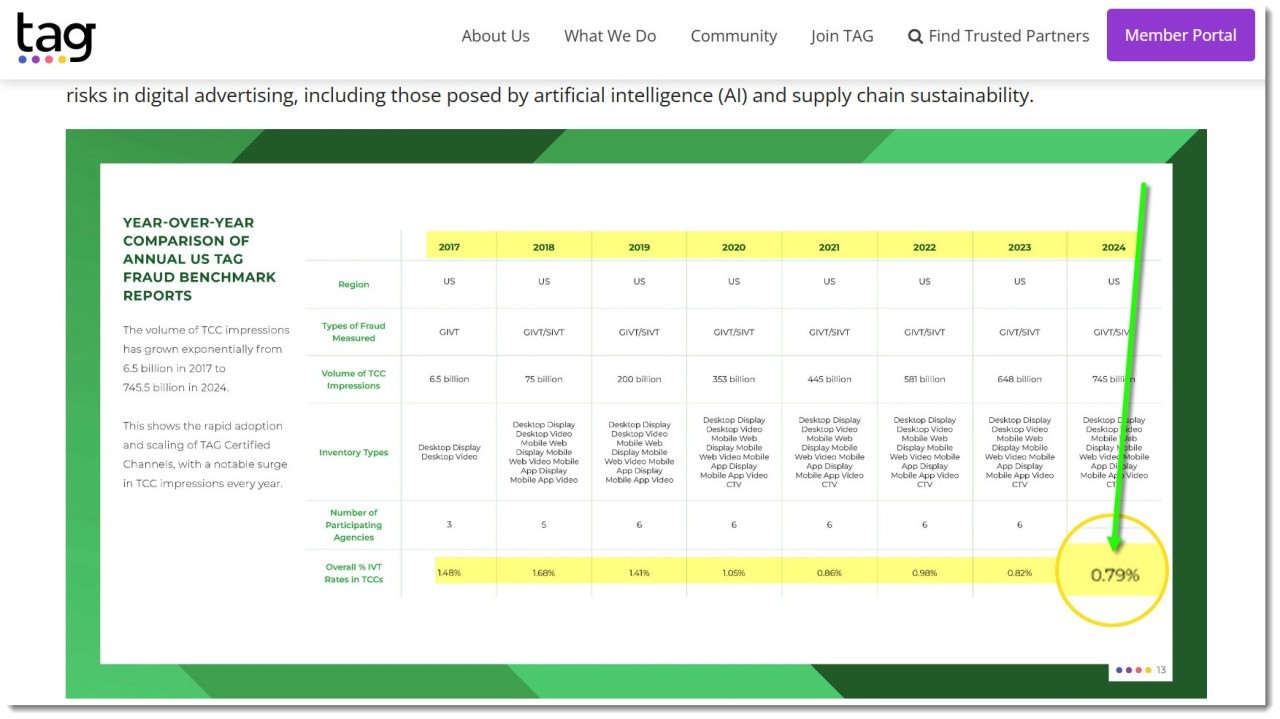

Pire, les associations professionnelles comme l’ANA (Association of National Advertisers) et l’IAB aux Etats-Unis ainsi que les principales entreprises de vérification publicitaire assurent depuis plus de 10 ans que le trafic invalide (IVT en anglais) ne représente que 1% du trafic total.

Alors que tout le monde sait qu’il est bien plus élevé. Il n’y a qu’à se pencher sur le trafic généré par les bots : le trafic automatisé a dépassé l’activité humaine en 2024 et représente désormais 51% du trafic, selon un rapport de Thalès.

Pourquoi une telle omerta ?

Plusieurs facteurs expliquent ce manque de transparence et d’application des normes, tous liés à la structure économique du marché.

D’abord, les principaux fournisseurs de vérification publicitaire ont choisi de garder leurs algorithmes de détection « secrets ». Baptiste Pechery explique que la raison avancée par les concernés est simple : « S’ils dévoilaient la manière dont ils monitoraient la fraude, cela permettrait à des personnes mal intentionnées de contourner leurs algorithmes ». Cette explication peut tenir la route, mais elle nourrit l’opacité et empêche la vérification indépendante de leur efficacité.

Deuxièmement, les vérificateurs sont à la fois juges et parties. Ils mesurent la fraude, définissent leurs propres standards et vendent des solutions anti-fraude. Le Head of Media Trading de Gamned explique que si les acteurs respectaient les standards demain, « leur modèle économique ne tiendrait pas debout car moins de volume analysé dit moins de revenus ». Les entreprises de vérification n’ont donc aucun intérêt à réduire le trafic.

Ni les éditeurs, d’ailleurs, qui peuvent ainsi faire grossir leur audience. « Avec la multiplication des crawlers IA, je suis étonné que les annonceurs et agences ne demandent pas aux éditeurs quelle est la part des impressions humaines et les impressions provenant de bots. Surtout qu’il est possible de les mesurer facilement désormais », s’interroge Kristofer Moisan, co-fondateur de SMALK AI.

L’IA générative ajoute une couche de complexité

Le gonflement de l’audience n’est qu’un, sinon le seul, effet de bord positif de l’IA générative. Car son développement a surtout compliqué la tâche des systèmes de détection pour identifier les MFA (made for advertising), les sites créés par IA générative dans l’unique but de générer du revenu publicitaire.

« L’IA permet aux fraudeurs d’atteindre un niveau de sophistication des fraudes qui est tel que les listes d’exclusion traditionnelles deviennent obsolètes », estime Baptise Pechery. Il note l’incapacité à suivre le rythme des fraudeurs : « Avec l’IA, il est possible de créer 150 domaines par minute, cela demande d’allonger sa liste d’exclusion constamment ».

Une nouvelle métrique : le human CPM

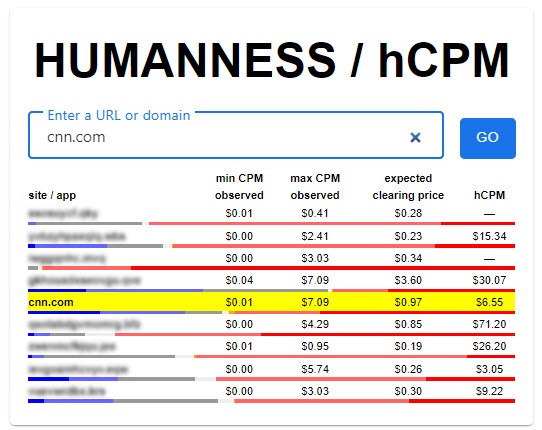

Face à cette opacité, des solutions alternatives, basées sur une transparence totale, émergent. L’une d’elles est proposée par Augustine Fou, à travers sa solution FouAnalytics.

La plateforme vise à mesurer et éradiquer le trafic non humain. Sa métrique clé est le Human CPM (coût pour mille impressions vues par des humains).

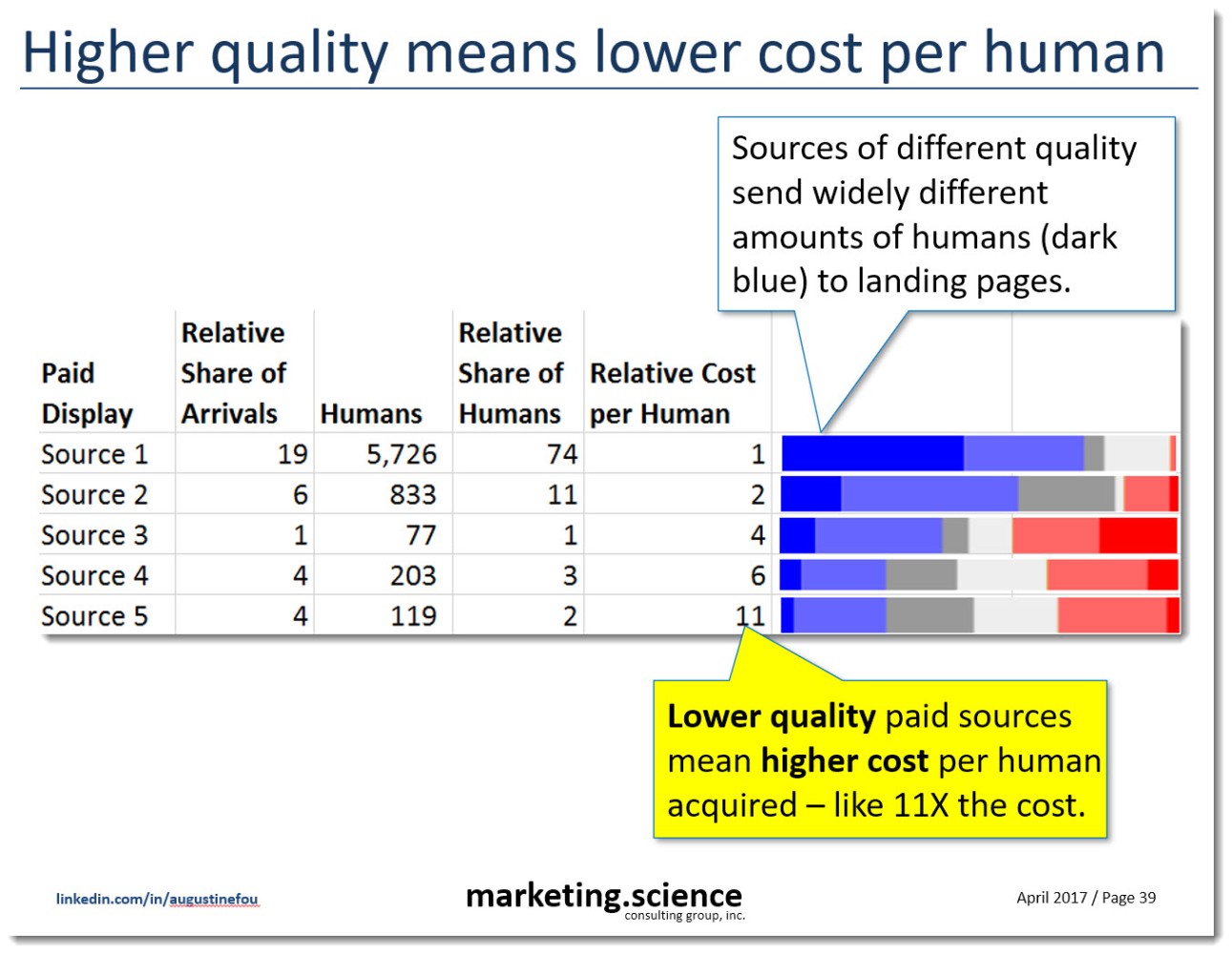

L’Human CPM permet de distinguer la qualité de la quantité. Même si un annonceur paie un CPM bas (par exemple, 3 $), si 90 % de ce trafic est robotique, le coût réel pour atteindre un être humain est exponentiellement plus élevé. En revanche, acheter un inventaire de qualité (chez des éditeurs reconnus) à un CPM plus élevé (par exemple 30 $) peut s’avérer moins cher en termes de Human CPM réel.

Les tests effectués par le chercheur ont révélé l’étendue du problème, même lorsque des protections existent :

« Sur des campagnes qui étaient pourtant équipées de segments antifraude en pré-bid qui étaient fournis par les principaux vérificateurs, 45 à 50% du trafic était robotique », détaille-t-il. Si l’on retire les segments pré-bid, ce trafic robotique peut atteindre 70 %.

Pourquoi l’industrie n’a-t-elle pas adopté cette solution de manière massive puisqu’elle semble si vertueuse ?

Certainement à cause du coût perçu. L’application de ces filtres restrictifs oblige les annonceurs à accepter que les CPM habituels, par exemple 1€, peuvent augmenter à 3€ sur le papier, même si le ROI s’améliore considérablement.

Un statu quo inévitable ?

Tant que les intérêts économiques persisteront et que les acteurs clés continueront de bénéficier de l’opacité, le marché peinera à mettre en place des standards de mesure communs. La solution pourrait venir des outils d’achat eux-mêmes, qui pourraient intégrer des solutions ultra-transparentes pour diriger les bid requests vers des inventaires garantis humains.

Mais c’est un processus éducatif qui impose de choisir la qualité sur la quantité et qui prendra du temps selon Augustine Fou. Il reste néanmoins positif : il y a quelques années, il était seul à prôner la transparence dans la fraude publicitaire. Désormais, il ressent une volonté de la part de certains acteurs de l’industrie de faire bouger les lignes.

Topics

TOUS LES MATINS, RECEVEZ UNE DOSE D'ADTECH, D'EVENEMENTS, D'INNOVATIONS, MEDIA, MARKETING...

Je découvre les newsletters Minted !